我们的身边,有很多手艺正在消失,速度之快,令我们吃惊!手艺人生,有多少酸甜苦辣,往事并不如烟。我们记录,我们关注。

正 在 远 去 的 老 手 艺 —— 铝 锅 换 底

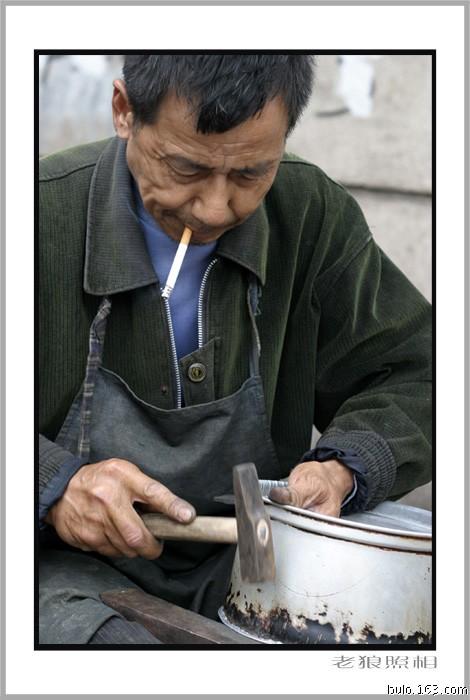

虽然很快就要立夏,但连续几天的阴雨,使五月的常德也颇感凉意,出门时忘记加件衣服的老太太,不耐烦的催促着袁师傅,希望他将自己的铝锅底尽快换好。“快点呀,袁老倌,你还不换好的话,我就要冻感冒了。”袁师傅轻轻的吹了口气,嘴角香烟的灰尾随之飘落,手中锤子叮叮当当的敲打声淹没了他含混的回答:“奶奶,你急也没有用的,我要一点一点的给你敲密实,锅底接的不好就会漏。”

今年63岁的袁师傅是常德市鼎城区周家店人,十多年前和家人一块来到常德城,在常蒿路的巷口摆了个修鞋换铝锅底的小摊,用自己修修补补的老手艺养家糊口。别看这铝锅换底,却也是个技术活,锅底与锅身的衔接不上胶、不点焊,完全*细致的敲打,均匀的锤击而严密接合。手艺好的师傅换的底,滴水不漏,经久耐用,美观漂亮。技术差或潦草了事的话,那锅将歪歪瘪瘪的,就只能带回家浇花灌菜了。袁师傅根据自己十多年的经验,摸索出了一套快速铝锅换底的技术,改良了维修工具,街坊们都爱光顾他的小摊。在口碑相传的广告效应里,老人的生意也还过得去,只是现在社会发展了,人民生活水平日渐提高,铝锅换底的生意相对清冷。

记得小时候,我常到父亲的单位开水房打开水,开水是凭票供应的,两分钱一小瓶,三分钱一大瓶或一铝壶,父亲单位有一退休老职工,他有一至宝水壶——已经换了四五次底的旧铝壶,能装普通壶的两倍还多的水,自然占尽便宜。虽然,那时铝壶换底太平凡,一把壶换个一两次底,非常的普通,但象老人那壶般登峰造极的却不多。每次提水,收水票的妇女总要和老人理论一番,甚至发生口角,说他是挖社会主义墙脚。这事反映到后勤科,不久开水房前便多了一块盾牌:严禁用换了三次底的铝壶打开水。从此,我就再也没有看见那用宝壶提水的老人,出现在单位开水房。

在我的回忆里,袁师傅已经铝锅的底换好。等在一旁的老太太执意要袁师傅试一下水,看锅是否漏。老人边将新换底的锅压进身后盆中的水里,边说:怎么会漏?这点把握都没有,我还在这里摆摊。老太太弯腰看了看,新底锅的确丝毫不漏,满意的提了锅,慢慢消失在小巷深处。

这样的铝锅,老人不知道换了多少个底

老太太不耐烦的催促着袁师傅

老太太不耐烦的催促着袁师傅

袁师傅却还是不紧不慢的敲打着

袁师傅却还是不紧不慢的敲打着

铝锅换好底后试水

铝锅换好底后试水

[此贴子已经被作者于2005-6-9 21:35:21编辑过]

|