|

他曾执导《白气球》、《谁能带我回家》、《圆圈》——伊朗著名电影导演访谈

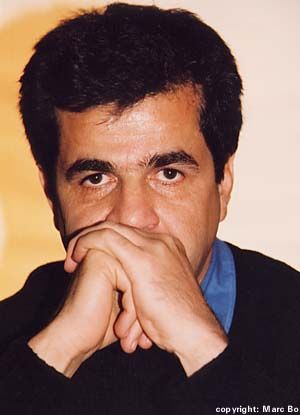

1960年出生的贾法潘纳希毕业于德黑兰的电影与电视学院,曾担任伊朗电影大师阿巴斯基亚罗斯塔米的助导,1995年执导的第一部作品《白气球》描述一个小女孩和哥哥拜托路人帮她找回落到水沟底下的纸钞的故事,为他赢得了坎城影展金摄影机奖以及东京影展金奖。

1997年的第二部作品《谁能带我回家》叙述一个小女孩放学后等不到妈妈,而决定自己找路回家的过程,也为他赢得了卢卡诺影展金豹奖以及纽约影评人协会最佳外语片奖。

第三部作品《生命的圆圈》描写伊朗社会对女性的歧视与压迫,并且以特别的轮舞形式拍摄,无论手法或内容都叫人耳目一新,让贾法潘纳希首度入围威尼斯影展竞赛,并难得地连获金狮奖及贾比西影评人奖的双料肯定。

前言:2000年,57届威尼斯电影节

在全世界目前仅有的9个A级电影节中,威尼斯电影节历来以善于发掘新导演著称,因而具有"电影大师的摇篮"的美誉。黑泽明、沟口健二、塔尔科夫斯基等一代名导的声名鹊起都要归功于威尼斯。1951年,威尼斯电影节选出《罗生门》为金狮奖得主,这是西方电影界首次将目光投入亚洲电影,到了2000年,威尼斯电影节更是被称为亚洲电影的天堂,许多亚洲导演,包括阿巴斯都曾经得到威尼斯的青睐。相对于戛纳和柏林,威尼斯电影节更注重参赛者对电影艺术的创新,对具有实验性的独立制作尤其偏好,而非过多强调意识形态和商业与艺术的兼容,这一特色充分体现在威尼斯的口号"电影为严肃艺术服务"之中。

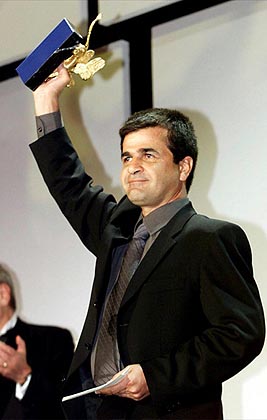

但是,当2000年9月9日,包括著名的意大利导演朱沙贝o贝尔托鲁奇和在伊朗与阿巴斯齐名的穆森·马克马巴夫当时年仅20岁的大女儿萨米拉·马克马巴夫组成的6人评委团终于一棰定音,将第57届威尼斯电影节的最高大奖--金狮奖颁给了一名来自伊朗的导演--贾法·帕纳西(Jafar Panahi)时,全世界还是多多少少的吃了一惊。那一年,贾法·帕纳西刚到不惑之年。

从1988年开始拍摄第一部短片起,贾法·帕纳西迄今一共独立创作了8部影片,其中只有三部是剧情长片。但这三部影片堪称弹无虚发,根据权威的IMDB(国际电影数据库:International Movie Data Base)网站的统计,截止到2000年,这三部影片已经为他带来了包括戛纳金摄影机奖、洛迦诺电影节金豹奖、纽约影评人协会最佳外语片奖等大大小小15个奖项。甚至连联合国妇女大会也决定在会议聚集地南非为所有到会代表公映《生命的圆圈》,一部电影能够成为妇女为争取自身权益而选择出的艺术代表,这又是奖项之外的殊荣了。

一般说来,外界习惯将目前活跃在伊朗影坛上的电影人分成四代:早在1979年的霍梅尼革命发生的十年前,曾在美国加州大学洛杉矶分校电影系就读的达鲁希·梅赫朱依(Dariush Mehrjui)就拍摄出了伊朗新浪潮的开山之作《奶牛》(The Cow,1969),他被称为是伊朗的第一代导演。阿巴斯·库亚斯塔米与另一位伊朗在伊朗电影新浪潮的主将演慕森·马克马巴夫(Mohsen Makhmalaf)被称为是第二代。与库亚斯塔米同时代出现的新浪潮导演还有巴赫拉姆·贝赛(Bahram Bayzai,代表作《一个叫巴书的陌生人》)、帕尔维滋·沙亚德(Parviz Sayyad,代表作《任务》)等。而拍摄了《天堂的孩子》(Children Of Heaven,又名《小鞋子》)的马基德·麦迪吉(Majid Majidi)与贾法·帕纳西则被看作是伊朗第三代电影导演中的代表人物。慕森·马克马巴夫的大女儿萨米拉·马克马巴夫与拍摄了2000年度在伊朗本土及国际影坛上名声赫赫的电影《醉马时刻》的青年导演巴赫曼·哥巴迪则被称为第四代伊朗导演。1)

与这四代导演中的大部分人不同,贾法·帕纳西拥有良好的电影学院的教育背景。2) 贾法·帕纳西1960年出生于伊朗的Mianeh,80年代中期毕业于德黑兰电影与电视学院。毕业后他曾经独立执导过四部短片,不久由于仰慕电影大师阿巴斯·库亚斯塔米,开始追随大师担任助导。1994年,他作为剧组主创之一,参与制作了阿巴斯的名作《橄榄树下的情人》(Through the Olive Trees)。其间他表现出来的才华使阿巴斯非常欣赏,于是在影片拍摄结束后痛快的将自己创作的剧本《白气球》(White Ballon)给当时尚且还算是新人的贾法·帕纳西来执导。也是机缘巧合,1994年,一贯喜欢特立独行的戈达尔给纽约影评人协会写了一封信,信里一方面婉言谢绝该协会给自己颁电影奖,另一方面则严词谴责了美国人将基耶斯洛夫斯基的成就置于阿巴斯之上的做法。戈达尔的此举在美国影评界引起了强烈的反响,不久,由阿巴斯编剧,贾法·帕纳西执导的《白气球》来到了美国的艺术影院上映,结果美国上下一片好评如潮不说,而且还创造了伊朗电影在美国的票房纪录。3)可是,也是因为同样的原因,虽然《白气球》造就了阿巴斯在欧美国家如日中天的名声,却也使得贾法·帕纳西被阿巴斯的光环笼罩而失去了第一个可以一炮走红国际影坛的机会。只有当年的戛纳影展小心翼翼的给了他一个鼓励导演首部作品的"金摄影机奖"。两年后,贾法·帕纳西自编自导了在影像和结构方面都十分大胆而带有实验色彩的《谁能带我回家》(The Mirror ),不但大胆的表明了自己与老师阿巴斯迥然相异的兴趣风格,而且首次突破了"儿童题材"的限制,借儿童题材探讨成人世界的问题,为今后的创作做出了"投石问路"式的尝试。《谁能带我回家》获得了更大的成功,这一次,纽约影评人协会终于将"最佳外语片"的奖杯交到了他的手上。随着接连两部儿童题材的电影的问世,很多人已经准备将他与马基德·麦迪吉放在同一个"儿童题材电影导演"的名号下来讨论,后者由于拍摄了《天堂的孩子》与《天堂的颜色》被认为是"儿童电影"这一类型片中最成功的一位导演。但是,恰恰与大家想的不一样,贾法·帕纳西在1997年底就开始构想一部成人题材的电影。到了1998年冬天,影片剧本的初稿完成了,它被编剧甘柏基亚帕多维命名为《生命的圆圈》。正是这部电影,为贾法·帕纳西赢得了威尼斯电影节金狮奖和国际级导演的地位。

女性的轮舞:生命的圆圈

拍完了《生命的圆圈》之后,贾法·帕纳西在国际影坛上开始被人称为"女性题材导演"。理由是他的前两部电影《白气球》和《让风带我回家》的主角都是一位名叫米娜·穆罕穆德·汉妮的女童,而拍摄《生命的圆圈》的根源,其实也是因为贾法·帕纳西苦苦思索而始终不解的一个问题:这两个执拗的、天真烂漫的女孩子将不止是在新年到来的这一天或者是回家的路途上与这个光怪陆离冷漠疏离大都市狭路相逢,那么,她们长大后将会怎样?她们还能保持在前两部电影中最动人可贵的生命的尊严吗?贾法·帕纳西认为,社会迟早一定会把她们摆入一个个圆圈之中,她们越是想努力的挣脱,就越是会被缚得更紧,而这期间她们的痛楚、为挣脱圆圈所付出的代价才是他电影要表现的主题。

这个主题虽然在《生命的圆圈》中凸显的最为明显,但却是经由《白气球》一脉相承而来的。虽然一直以来有许多人都认为1995年的《白气球》与其说是贾法·帕纳西的作品,倒不如说成是阿巴斯的作品更为恰当,的确,《白气球》与1987年阿巴斯拍摄的成名作《何处是我朋友的家》从剧情设置到影象风格都有类似之处。但是,贾法·帕纳西还是在《白气球》中加入了不少个人的元素。例如,他巧妙的在影片中使用了伊朗各地的方言,同时,他把故事发生的背景从伊朗北部的乡村转移到了都市中。这就使得一个电影中并未明言的问题清晰的从背景中凸显出来了:《白气球》里的小姑娘兰兹将会在怎样的环境中长大?贾法·帕纳西为她设置的都市是冷漠疏离的,人心是叵测难辩的,她自己既不能奢求从成人世界中得到帮助和温暖,又无法给予比自己更弱势的族群以同情和感恩。在《白气球》获奖以后,阿巴斯曾经对记者说他认为这部电影反映的是看似无关的边缘人物对事件中心人物产生的影响。现在看起来,这句话只说对了一半,或者至少是阿巴斯小觑了贾法·帕纳西的企图心。应该说,《白气球》反映的是看似无关的社会对人物产生的影响。

《谁能带我回家》为这一主题的沿展做了更加大胆的实验。正如这部电影的英译名《镜子》(The Mirror)一般,贾法·帕纳西将影片中的世界分成镜子的两面,使两段剧情成为一种相近却又不同的对照。在小姑娘米娜的回家之旅中,贾法·帕纳西逐一展示了寂寞的老寡妇、相恋却碍于礼教无法相亲的年轻人,艰难的讨生活的音乐艺人……由于对拍片原生态的故意展露, 使得这些并不张扬但却具有批判现实主义力度的细节成为了电影中的"刺点"。4)

如果有谁曾经仔细的注意过这些"刺点"。并且试图把它们一个接一个的放大的话,那他一定会认为贾法·帕纳西拍出《生命的圆圈》这样的影片来是理所当然的事情。除了结构上的实验性,《生命的圆圈》几乎可以被看作是帕纳西前两部电影中女性的一场轮舞。在这部电影出现中的女性都是前两部中在街道上共车里漫步游荡的"她们"长大以后、结婚以后、生育以后的人生图景。"她们"所有人其实都是一个人,每一个故事其实都是起点也同时是终点。在这里,生命连成了永远走不出的圆圈。然后,在夜晚的看守所里,看到所有曾经天真烂漫过的面孔会聚在一起,恐惧,失落,逃避,到平静,沉默,漠然地接受。

这个圆圈是一条叫做命运的茫茫旅途。她们偶然相遇然后离去,在这条永远不归的路。

社会批判还是电影实验。这是一个问题

《生命的圆圈》在美国上映后,许多媒体给予了贾法·帕纳西非常高的评价,世界社会主义网站的琼安o劳瑞耶更是将贾法·帕纳西推上"全世界最有勇气的导演之一的地位"。可是,相反的是,贾法·帕纳西面对着这些意识形态方面的赞誉却保持了一种审慎的态度,他多次表示:"虽然这部电影表现出了社会的愤怒,可是我本身并没有发怒……再美丽的地方也有它的问题,艺术能给予希望,而伊朗电影就如同一种艺术,可以带给国家荣耀和希望。"

的确,如同他所说的,从影片《镜子》到《生命的圆圈》,我们不难发现,导演贾法·帕纳西对电影形式的实验以及题

他曾执导《白气球》、《谁能带我回家》、《圆圈》——伊朗著名电影导演访谈

1960年出生的贾法潘纳希毕业于德黑兰的电影与电视学院,曾担任伊朗电影大师阿巴斯基亚罗斯塔米的助导,1995年执导的第一部作品《白气球》描述一个小女孩和哥哥拜托路人帮她找回落到水沟底下的纸钞的故事,为他赢得了坎城影展金摄影机奖以及东京影展金奖。

1997年的第二部作品《谁能带我回家》叙述一个小女孩放学后等不到妈妈,而决定自己找路回家的过程,也为他赢得了卢卡诺影展金豹奖以及纽约影评人协会最佳外语片奖。

第三部作品《生命的圆圈》描写伊朗社会对女性的歧视与压迫,并且以特别的轮舞形式拍摄,无论手法或内容都叫人耳目一新,让贾法潘纳希首度入围威尼斯影展竞赛,并难得地连获金狮奖及贾比西影评人奖的双料肯定。

前言:2000年,57届威尼斯电影节

在全世界目前仅有的9个A级电影节中,威尼斯电影节历来以善于发掘新导演著称,因而具有"电影大师的摇篮"的美誉。黑泽明、沟口健二、塔尔科夫斯基等一代名导的声名鹊起都要归功于威尼斯。1951年,威尼斯电影节选出《罗生门》为金狮奖得主,这是西方电影界首次将目光投入亚洲电影,到了2000年,威尼斯电影节更是被称为亚洲电影的天堂,许多亚洲导演,包括阿巴斯都曾经得到威尼斯的青睐。相对于戛纳和柏林,威尼斯电影节更注重参赛者对电影艺术的创新,对具有实验性的独立制作尤其偏好,而非过多强调意识形态和商业与艺术的兼容,这一特色充分体现在威尼斯的口号"电影为严肃艺术服务"之中。

但是,当2000年9月9日,包括著名的意大利导演朱沙贝o贝尔托鲁奇和在伊朗与阿巴斯齐名的穆森·马克马巴夫当时年仅20岁的大女儿萨米拉·马克马巴夫组成的6人评委团终于一棰定音,将第57届威尼斯电影节的最高大奖--金狮奖颁给了一名来自伊朗的导演--贾法·帕纳西(Jafar Panahi)时,全世界还是多多少少的吃了一惊。那一年,贾法·帕纳西刚到不惑之年。

从1988年开始拍摄第一部短片起,贾法·帕纳西迄今一共独立创作了8部影片,其中只有三部是剧情长片。但这三部影片堪称弹无虚发,根据权威的IMDB(国际电影数据库:International Movie Data Base)网站的统计,截止到2000年,这三部影片已经为他带来了包括戛纳金摄影机奖、洛迦诺电影节金豹奖、纽约影评人协会最佳外语片奖等大大小小15个奖项。甚至连联合国妇女大会也决定在会议聚集地南非为所有到会代表公映《生命的圆圈》,一部电影能够成为妇女为争取自身权益而选择出的艺术代表,这又是奖项之外的殊荣了。

一般说来,外界习惯将目前活跃在伊朗影坛上的电影人分成四代:早在1979年的霍梅尼革命发生的十年前,曾在美国加州大学洛杉矶分校电影系就读的达鲁希·梅赫朱依(Dariush Mehrjui)就拍摄出了伊朗新浪潮的开山之作《奶牛》(The Cow,1969),他被称为是伊朗的第一代导演。阿巴斯·库亚斯塔米与另一位伊朗在伊朗电影新浪潮的主将演慕森·马克马巴夫(Mohsen Makhmalaf)被称为是第二代。与库亚斯塔米同时代出现的新浪潮导演还有巴赫拉姆·贝赛(Bahram Bayzai,代表作《一个叫巴书的陌生人》)、帕尔维滋·沙亚德(Parviz Sayyad,代表作《任务》)等。而拍摄了《天堂的孩子》(Children Of Heaven,又名《小鞋子》)的马基德·麦迪吉(Majid Majidi)与贾法·帕纳西则被看作是伊朗第三代电影导演中的代表人物。慕森·马克马巴夫的大女儿萨米拉·马克马巴夫与拍摄了2000年度在伊朗本土及国际影坛上名声赫赫的电影《醉马时刻》的青年导演巴赫曼·哥巴迪则被称为第四代伊朗导演。1)

与这四代导演中的大部分人不同,贾法·帕纳西拥有良好的电影学院的教育背景。2) 贾法·帕纳西1960年出生于伊朗的Mianeh,80年代中期毕业于德黑兰电影与电视学院。毕业后他曾经独立执导过四部短片,不久由于仰慕电影大师阿巴斯·库亚斯塔米,开始追随大师担任助导。1994年,他作为剧组主创之一,参与制作了阿巴斯的名作《橄榄树下的情人》(Through the Olive Trees)。其间他表现出来的才华使阿巴斯非常欣赏,于是在影片拍摄结束后痛快的将自己创作的剧本《白气球》(White Ballon)给当时尚且还算是新人的贾法·帕纳西来执导。也是机缘巧合,1994年,一贯喜欢特立独行的戈达尔给纽约影评人协会写了一封信,信里一方面婉言谢绝该协会给自己颁电影奖,另一方面则严词谴责了美国人将基耶斯洛夫斯基的成就置于阿巴斯之上的做法。戈达尔的此举在美国影评界引起了强烈的反响,不久,由阿巴斯编剧,贾法·帕纳西执导的《白气球》来到了美国的艺术影院上映,结果美国上下一片好评如潮不说,而且还创造了伊朗电影在美国的票房纪录。3)可是,也是因为同样的原因,虽然《白气球》造就了阿巴斯在欧美国家如日中天的名声,却也使得贾法·帕纳西被阿巴斯的光环笼罩而失去了第一个可以一炮走红国际影坛的机会。只有当年的戛纳影展小心翼翼的给了他一个鼓励导演首部作品的"金摄影机奖"。两年后,贾法·帕纳西自编自导了在影像和结构方面都十分大胆而带有实验色彩的《谁能带我回家》(The Mirror ),不但大胆的表明了自己与老师阿巴斯迥然相异的兴趣风格,而且首次突破了"儿童题材"的限制,借儿童题材探讨成人世界的问题,为今后的创作做出了"投石问路"式的尝试。《谁能带我回家》获得了更大的成功,这一次,纽约影评人协会终于将"最佳外语片"的奖杯交到了他的手上。随着接连两部儿童题材的电影的问世,很多人已经准备将他与马基德·麦迪吉放在同一个"儿童题材电影导演"的名号下来讨论,后者由于拍摄了《天堂的孩子》与《天堂的颜色》被认为是"儿童电影"这一类型片中最成功的一位导演。但是,恰恰与大家想的不一样,贾法·帕纳西在1997年底就开始构想一部成人题材的电影。到了1998年冬天,影片剧本的初稿完成了,它被编剧甘柏基亚帕多维命名为《生命的圆圈》。正是这部电影,为贾法·帕纳西赢得了威尼斯电影节金狮奖和国际级导演的地位。

女性的轮舞:生命的圆圈

拍完了《生命的圆圈》之后,贾法·帕纳西在国际影坛上开始被人称为"女性题材导演"。理由是他的前两部电影《白气球》和《让风带我回家》的主角都是一位名叫米娜·穆罕穆德·汉妮的女童,而拍摄《生命的圆圈》的根源,其实也是因为贾法·帕纳西苦苦思索而始终不解的一个问题:这两个执拗的、天真烂漫的女孩子将不止是在新年到来的这一天或者是回家的路途上与这个光怪陆离冷漠疏离大都市狭路相逢,那么,她们长大后将会怎样?她们还能保持在前两部电影中最动人可贵的生命的尊严吗?贾法·帕纳西认为,社会迟早一定会把她们摆入一个个圆圈之中,她们越是想努力的挣脱,就越是会被缚得更紧,而这期间她们的痛楚、为挣脱圆圈所付出的代价才是他电影要表现的主题。

这个主题虽然在《生命的圆圈》中凸显的最为明显,但却是经由《白气球》一脉相承而来的。虽然一直以来有许多人都认为1995年的《白气球》与其说是贾法·帕纳西的作品,倒不如说成是阿巴斯的作品更为恰当,的确,《白气球》与1987年阿巴斯拍摄的成名作《何处是我朋友的家》从剧情设置到影象风格都有类似之处。但是,贾法·帕纳西还是在《白气球》中加入了不少个人的元素。例如,他巧妙的在影片中使用了伊朗各地的方言,同时,他把故事发生的背景从伊朗北部的乡村转移到了都市中。这就使得一个电影中并未明言的问题清晰的从背景中凸显出来了:《白气球》里的小姑娘兰兹将会在怎样的环境中长大?贾法·帕纳西为她设置的都市是冷漠疏离的,人心是叵测难辩的,她自己既不能奢求从成人世界中得到帮助和温暖,又无法给予比自己更弱势的族群以同情和感恩。在《白气球》获奖以后,阿巴斯曾经对记者说他认为这部电影反映的是看似无关的边缘人物对事件中心人物产生的影响。现在看起来,这句话只说对了一半,或者至少是阿巴斯小觑了贾法·帕纳西的企图心。应该说,《白气球》反映的是看似无关的社会对人物产生的影响。

《谁能带我回家》为这一主题的沿展做了更加大胆的实验。正如这部电影的英译名《镜子》(The Mirror)一般,贾法·帕纳西将影片中的世界分成镜子的两面,使两段剧情成为一种相近却又不同的对照。在小姑娘米娜的回家之旅中,贾法·帕纳西逐一展示了寂寞的老寡妇、相恋却碍于礼教无法相亲的年轻人,艰难的讨生活的音乐艺人……由于对拍片原生态的故意展露, 使得这些并不张扬但却具有批判现实主义力度的细节成为了电影中的"刺点"。4)

如果有谁曾经仔细的注意过这些"刺点"。并且试图把它们一个接一个的放大的话,那他一定会认为贾法·帕纳西拍出《生命的圆圈》这样的影片来是理所当然的事情。除了结构上的实验性,《生命的圆圈》几乎可以被看作是帕纳西前两部电影中女性的一场轮舞。在这部电影出现中的女性都是前两部中在街道上共车里漫步游荡的"她们"长大以后、结婚以后、生育以后的人生图景。"她们"所有人其实都是一个人,每一个故事其实都是起点也同时是终点。在这里,生命连成了永远走不出的圆圈。然后,在夜晚的看守所里,看到所有曾经天真烂漫过的面孔会聚在一起,恐惧,失落,逃避,到平静,沉默,漠然地接受。

这个圆圈是一条叫做命运的茫茫旅途。她们偶然相遇然后离去,在这条永远不归的路。

社会批判还是电影实验。这是一个问题

《生命的圆圈》在美国上映后,许多媒体给予了贾法·帕纳西非常高的评价,世界社会主义网站的琼安o劳瑞耶更是将贾法·帕纳西推上"全世界最有勇气的导演之一的地位"。可是,相反的是,贾法·帕纳西面对着这些意识形态方面的赞誉却保持了一种审慎的态度,他多次表示:"虽然这部电影表现出了社会的愤怒,可是我本身并没有发怒……再美丽的地方也有它的问题,艺术能给予希望,而伊朗电影就如同一种艺术,可以带给国家荣耀和希望。"

的确,如同他所说的,从影片《镜子》到《生命的圆圈》,我们不难发现,导演贾法·帕纳西对电影形式的实验以及题

|