姑且让我们抛离传统的阅读习惯,将视点与主题拉至一段较远的距离去看《英雄》,我们是否能从这样一种体验中获得:作为电影的形式,其存在的意义大于主题。

法国著名电影导演罗拨·布列逊(Robert Bresson)在其《电影书写札记》中谈及电影形式的简约力量时,强调作为电影的“内容仅能由形式奠基”,“电影制作及研究要从声音、影象、语言、结构、文本,而非从内容、题材、主题、意义、精神入手”。

对《英雄》,而今所褒的是形式,所贬的是主题。好在这正是张艺谋底气最足的。因为主题恰是他所刻意忽略的,而形式才是他的珍爱。

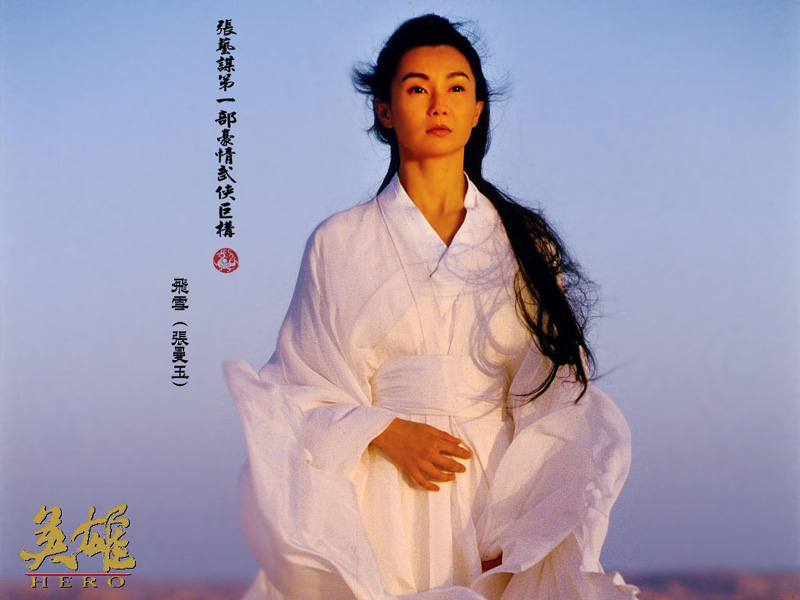

《英雄》讲述的是战国时期七雄并起,兵火纷扰,秦国为达到雄霸世界而奋起灭六国,以长空、残剑、飞雪三侠士舍身取义相助无名获得秦王的信任进入秦宫,但就在无名接近秦王决定下手时,他因残剑的点悟而改变主意,为成全秦王成为维护当今天下太平的“英雄”而成仁。

让观众感受尴尬的,是《英雄》摒弃了传统电影所坚持习惯的叙述方式,比如关于“秦王”“刺客”“秦宫”“帝王”“臣民”等,在电影中都被虚化为仅是符号的概念:秦王只是战国七雄中的一个强大代表; 刺客是从“荆轲”模式中脱离出来的一种侠义精神的叠加;宫殿是中国历史上不可能存在的、没有随臣没有宫女没有侍卫没有任何装饰空旷阴森抑压着肃杀的皇宫……这一切视觉感受的简单化至使观众在欣赏思维上难以完成故事主题的衔接,这是部分观众抱怨《英雄》缺乏情节缺乏充实的故事内容的原因。

这是一种让人饶感兴趣的现象。即作为电影观众的我们在开始阅读电影时,应以何种的心态准备和进入阅读?

譬如,小时候看电影,我们的阅读准备是定位于“好人”与“坏人”的判定。

再之后,我们会刻求于“情节”“主题”和“精神”“意义”的完整表达。

这些好象都没有错。电影作为文学作品,当然要有“主题”有“精神”以及“意义”。问题在于,这些主体的建立,是应该奠基于情节故事还是奠基于电影本身所独具的语境语句语法?这就回到我们前面所提出的问题上来,电影形式与内容的从属定位关系。

张艺谋的《英雄》,正是力图将电影的叙述,回到电影的语境语句和语法上来,这种实验的意义是寻求更电影的方式体现更电影的精神。

当然,我们没有任何理由抱怨我们的观众固执或者不懂电影,更无须因此而耽心这些观众会从我们的市场流失。因为懂得“排排坐、讲故事”的导演毕竟还是多数。那些把电影当电视剧拍的导演每年至少能弄出数十部的获奖片,不管这些影片是冠以“贺岁片”或者“写实电影”等等的名堂,观众总能从中找到抓痒的地方。

姑且让我们抛离传统的阅读习惯,将视点与主题拉至一段较远的距离去看《英雄》,我们是否能从这样一种体验中获得:作为电影的形式,其存在的意义大于主题。

法国著名电影导演罗拨·布列逊(Robert Bresson)在其《电影书写札记》中谈及电影形式的简约力量时,强调作为电影的“内容仅能由形式奠基”,“电影制作及研究要从声音、影象、语言、结构、文本,而非从内容、题材、主题、意义、精神入手”。

对《英雄》,而今所褒的是形式,所贬的是主题。好在这正是张艺谋底气最足的。因为主题恰是他所刻意忽略的,而形式才是他的珍爱。

《英雄》讲述的是战国时期七雄并起,兵火纷扰,秦国为达到雄霸世界而奋起灭六国,以长空、残剑、飞雪三侠士舍身取义相助无名获得秦王的信任进入秦宫,但就在无名接近秦王决定下手时,他因残剑的点悟而改变主意,为成全秦王成为维护当今天下太平的“英雄”而成仁。

让观众感受尴尬的,是《英雄》摒弃了传统电影所坚持习惯的叙述方式,比如关于“秦王”“刺客”“秦宫”“帝王”“臣民”等,在电影中都被虚化为仅是符号的概念:秦王只是战国七雄中的一个强大代表; 刺客是从“荆轲”模式中脱离出来的一种侠义精神的叠加;宫殿是中国历史上不可能存在的、没有随臣没有宫女没有侍卫没有任何装饰空旷阴森抑压着肃杀的皇宫……这一切视觉感受的简单化至使观众在欣赏思维上难以完成故事主题的衔接,这是部分观众抱怨《英雄》缺乏情节缺乏充实的故事内容的原因。

这是一种让人饶感兴趣的现象。即作为电影观众的我们在开始阅读电影时,应以何种的心态准备和进入阅读?

譬如,小时候看电影,我们的阅读准备是定位于“好人”与“坏人”的判定。

再之后,我们会刻求于“情节”“主题”和“精神”“意义”的完整表达。

这些好象都没有错。电影作为文学作品,当然要有“主题”有“精神”以及“意义”。问题在于,这些主体的建立,是应该奠基于情节故事还是奠基于电影本身所独具的语境语句语法?这就回到我们前面所提出的问题上来,电影形式与内容的从属定位关系。

张艺谋的《英雄》,正是力图将电影的叙述,回到电影的语境语句和语法上来,这种实验的意义是寻求更电影的方式体现更电影的精神。

当然,我们没有任何理由抱怨我们的观众固执或者不懂电影,更无须因此而耽心这些观众会从我们的市场流失。因为懂得“排排坐、讲故事”的导演毕竟还是多数。那些把电影当电视剧拍的导演每年至少能弄出数十部的获奖片,不管这些影片是冠以“贺岁片”或者“写实电影”等等的名堂,观众总能从中找到抓痒的地方。

[此贴子已经被非常秀于2003-3-12 17:29:13编辑过]

|