|

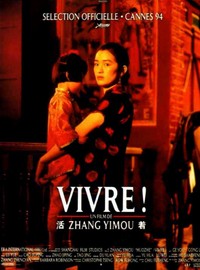

《活着》是张艺谋十年前拍的一部电影,却是我最喜欢的一部张艺谋的电影。尽管在此之后,张艺谋在电影艺术上仍不断地尝试创新,依我看来《活着》作为张艺谋电影艺术的巅峰之作的地位至今仍未能被撼动。《活着》是一部史诗般的影片,它叙述了一个普通人家在二十世纪四十年代到七十年代之间所遭遇的艰辛苦难和种种悲剧。在这部影片中,张艺谋似乎暂时放弃了他对表现中国民俗本身的热衷,而转向用中国民俗去表达他对人在世上的命运关注。没有一部其他的张艺谋的电影具有《活着》这样深刻的内涵。福贵一家在电影中的悲惨遭遇只是层面上的故事,影片的主旨却是在演绎人在世上和命运抗争却无能为力的境况,去再现张艺谋欲表现的宿命论人生观。贯穿整部电影的皮影戏是我们理解这一主旨的最重要依据。实际上,把皮影戏引入电影《活着》之中可能是张艺谋作为导演最匠心独运的一次尝试。皮影戏使《活着》的故事演化成三层,福贵一家的故事,皮影戏的故事,以及人类的故事。人在世上的双重角色在他和玩偶之间的关系上得到充分的显示。一方面,人是玩偶的操纵者;另一方面,人却如同玩偶被一种不可知的强大力量所操纵。福贵一家人在电影中的悲惨命运具有浓烈的宿命论的色彩,更为人如同玩偶这一比喻增加了不可缺少的注脚。 可能是得益于他当年做摄影师的经历,张艺谋惯于在他的电影中使用色彩斑斓的视觉符号来烘托电影的气氛,增加视觉效果。这种视觉符号可能是一幕场景,一些道具,也可能是些意像,它们和故事情节紧密结合,不光给予观众以强大的视觉冲击,也象征性的传递了导演欲在电影中表现的主题。在《红高粱》中,观众是不会忘记青纱口那一望无际的高粱地,那野性弥漫的绿色向我们张扬着自然和生命;在《菊豆》中,观众的视觉中反复出现杨家染坊里自房粱上悬挂而下的红黄布条,黄色暗含淫荡而红色却预示血腥和死亡,那布条更是给人束缚和限制的联想;在《大红灯笼高高挂》中,陈家大院里的大红灯笼以及灰色的高墙更是电影故事的主线,红灯笼让人想到青楼和挑逗而灰色的高墙则象征着幽闭和囚禁。这些强烈的视觉符号形成了张艺谋电影独特的风格,为张艺谋的电影增加了厚重的内涵。《活着》在表面上看没有什么视觉张力,色彩不如他的其他电影那么张扬,难怪有人看了《活着》后说是不像是张艺谋的电影。其实,《活着》的风格和张艺谋其他的电影一脉相承。中国的民间艺术皮影戏承担了视觉符号这一角色。皮影戏绝不是有些人想象的所谓的张艺谋又在玩民俗的噱头,皮影戏是电影《活着》不可分割的有机组成部分。它不但增添了观众视觉的享受,更是把电影的主题推到了一个更高的境地。 张艺谋的早期电影全是改编自出版的小说,但张艺谋常常在电影中为原著添加了神来之笔,使得电影比原著显得更加丰富和出彩。时明时暗的大红灯笼从没有出现在苏童的《妻妾成群》中,大红大黄的染布条也不是刘恒的《伏羲伏羲》中的创意,皮影戏更是和余华的同名小说《活着》毫无关联。然而,皮影戏绝不是张艺谋信手拈来,而是经过深思熟虑选择。在余华的原著中,福贵只是个日出而作的老农,终日对着那条同名的老牛喃喃自语。电影中的主角由老农变成皮影戏艺人显然会使整个故事更加耐看,更加富于戏剧性。皮影戏是中国的国粹,具有至少两千多年的历史,最早至少可以追溯到汉武帝与李夫人的故事。皮影戏是中国传统偶戏的一种。偶戏可以分为布袋戏,傀儡戏和皮影戏。前两种无论表演形式还是表现形式都和后者有很大的不同。布袋戏是以手掌操纵玩偶,所以又叫手掌戏。傀儡戏分为悬丝傀儡、杖头傀儡等,以线或木杖操纵傀儡。布袋戏和傀儡戏中傀儡都是直接出现在舞台上的,是立体的表现艺术。皮影戏是偶戏中唯一在舞台上表演的平面艺术。皮影戏的表演是借助一面影窗,利用灯光的照射将纸偶或皮偶影射出来,配合音乐和唱白来表现戏剧故事的,所以也叫“灯影戏” 。通过以上比较,我们终于可以看出张艺谋在电影《活着》中舍其他而取皮影戏的苦心孤诣。这绝不是心血来潮,也不是仅仅为了视觉效果,把皮影戏纳入电影《活着》是张艺谋作为电影大师的才能一次闪亮的显现,一次杰出的匠心独运。皮影戏不仅给观众带来了截然不同的欣赏趣味,为影片带来更多的戏剧性,也赋予电影《活着》以全新的内涵。皮影戏带给电影《活着》的内涵是多层面的。皮影戏首先是戏,而戏至少在这里又分两层含义。一是它不是真实的,二是它有脚本,一切剧情都可以预知的。用戏来衬托福贵的一生是再恰当不过的了。浮生若梦,亦真亦幻。人生就如同一场早已安排好的戏。实际上,人生如戏是一个我们耳熟能详的譬喻。西方文豪莎士比亚也曾说过,“这世界是个舞台,男男女女都是演员,人人有上台的时候,也有下台的时候。” 既然人生如戏,那我们就不必把它当真,这或许可以解释为什么电影《活着》尽管充斥死亡,而张艺谋在电影中塑造出的气氛却不是那么沉重。皮影戏又是影戏。戏本身就不是真的了,而影戏却给这不真实又增加了一份虚幻,而皮影出现在电影影幕上就更是幻上加幻。平面皮偶在孤灯幻影下显现演绎人生的故事把人生如戏,人生如梦发挥到淋漓尽致的地步。对我们大多数人来说人生就已是一场梦幻,而对大起大落,丧子丧女的福贵来说简直就是一场恶梦。皮影戏还是偶戏。偶戏能更好的象征人如同玩偶这一譬喻,皮影戏中的皮偶受人操纵和电影中福贵受命运操纵交相互映,把宿命论在电影中推到了极致。 人如玩偶是由来已久的譬喻。由悬丝或木杖受人控制的玩偶用来比喻面对命运无能为力的人类是再恰当不过的了。张艺谋在电影中把福贵比作命运手上的玩偶是显而易见的。皮影戏在电影中福贵一生的关键时刻反复出现就是明证。张艺谋曾对英国《每日电迅报》的记者马尔科姆说道,“我喜欢这部电影中的皮偶,希望它能更多的出现在这部电影的场景中” 。影片的开头在主人公福贵尚未出场皮影戏就作为开场白先期出现赌场的背景中,为人生如同一场皮影戏埋下了伏笔。还是花花公子福贵在抱怨当晚赌场手气不好之后,电影镜头把皮影戏推到前场占据了整个影幕。此后,皮影戏和福贵在影幕上反复交相出现,这绝不是为了热闹和玩民俗的把戏,而是张艺谋准确无误地在向观众强调福贵就象那受人控制的皮偶一样,对自己的命运无可奈何。故事中的福贵的确是个玩偶,当他在皮影戏班主的鼓动下加入到艺人中在那声嘶力竭地吼唱时,全然不知一个改变他一生的阴谋正朝他袭来。皮影戏班主龙二为了得到福贵家百年的祖居正串通赌场老板让福贵一步一步落入他的圈套。最终福贵输尽家产,变得一文不名。命运无常,祸福相依,有失就有得。在福贵输掉祖居,气死老父后,先前气回娘家的妻子家珍却回到了他的身边,生活的磨难让他明白要活下去的道理,让他决心成为一个自食其力的人,可以这么说,是灾难让这个曾是行尸走肉的浪荡公子成为了一个真正了解生活意义的人,懂得为什么而活着。福贵的灾变让我想到了文学上一个恒久的主题,这就是“幸运的堕落” 。正是由于亚当的堕落,人类才升华到一个更为崇高的天堂。也正是福贵的堕落,他才最终成为了一个真正的人,一个对社会和家庭有益的人。也许堕落就是我们人生中受教育不可分割的一步,是我们认识惨痛的人生必经之路。如果我们把这一情节看成是余华和张艺谋在进行道德说教的话,那就把问题过分简单化了。电影中种种巧合的情节是张艺谋在竭力向我们宣扬他电影中宿命论的主调。正是这一情节再次提醒我们不要去简单看待我们生活中的事件。古代塞翁的故事早已让我们知道福就是祸,祸就是福。命运和福贵开了个天大的玩笑。他这貌似灾祸的败家行为最终却变成了救命之举。赌场中的输家最终在生活中却成了赢家,福贵不光是输掉了他的家产,同时也“输” 掉了几年后本该戴在他头上的恶霸地主的帽子。电影中龙二在四九年解放后被枪毙前曾死不瞑目地看着福贵,而小说中余华更是直接了当地让龙二对福贵说:“福贵,我是替你去死啊。” 没有什么情节更能让我们体会到人生无常,命运有定,没有什么情节比这一段更能让我们感受到命运常在无情地捉弄我们,常和我们开丑陋的玩笑。谁能知道我们今天的福不会是明天的祸?谁又能知道我们今天的祸不会是明天的福呢? 在整部电影中,张艺谋不断地把玩“人如玩偶” 这一意像。福贵被改写成皮影戏艺人,不光是情节的需要,也是张艺谋为了强化主题的手段。为了生活,福贵抛妻别子,远离家乡,成了巡回皮影戏团的班主。福贵那一幕幕风餐露宿为生存奔波的镜头和皮影戏交叉出现在影幕上让我们有点分不清皮影中人物和电影中人物的界限。福贵被国民党军队强征为民夫,肩拉大炮的镜头,更让我们看到一个悬丝木偶的形象,受人操纵,无可奈何。在用电影语言表现人如玩偶上,张艺谋显得游刃有余,电影中很多镜头并不随意。当福贵后来被解放军俘虏,一个解放军战士用刺刀挑起福贵身边的一个皮偶举到阳光灿烂的天空,这个镜头十分具有象征意义,皮偶毫无疑问是象征福贵,而举上天则预示福贵从此不再是让人瞧不起的社会低层,福贵的社会地位有了翻天覆地的变化。解放了,社会制度发生了变化,然而福贵身不由己的命运仍然继续着。在那场超英赶美大炼钢铁的运动中,张艺谋再一次把皮影戏的场面和炼钢的场面融汇在一起,象征着在那场荒诞的运动中,每个人都和福贵一样身不由己,是命运的玩偶。这场运动的间接后果是福贵的儿子有庆被车给撞死了,而肇事人不是别人正是和福贵在战场上一起出生入死的伙伴春生,而福贵自己也间接地促成了有庆的死亡。要不是福贵非要把疲倦不堪的有庆送到学校,有庆本可躲过这一劫。电影中,张艺谋再次充分的发挥皮影戏这一媒介去象征人不过是命运手中的一个玩偶这一譬喻。当福贵冲向鲜血淋漓的有庆的尸体前,张艺谋给了他一个特写镜头。在整个影幕上,除了福贵本人,就是一幅皮影戏的影窗。在无法抗拒的命运面前,福贵本人看上去多么象被他玩于股掌的皮影啊。这些戏剧性的巧合后来再次发生在福贵女儿凤霞的身上 |