莫高窟位于敦煌市东南25公里鸣沙山东簏的崖壁上,南北长约有1600米。

莫高窟位于敦煌市东南25公里鸣沙山东簏的崖壁上,南北长约有1600米。

周围都是戈壁荒漠,进入了莫高窟反而是绿树成荫

周围都是戈壁荒漠,进入了莫高窟反而是绿树成荫

敦煌飞天是敦煌莫高窟的名片,是敦煌艺术的标志

敦煌飞天是敦煌莫高窟的名片,是敦煌艺术的标志

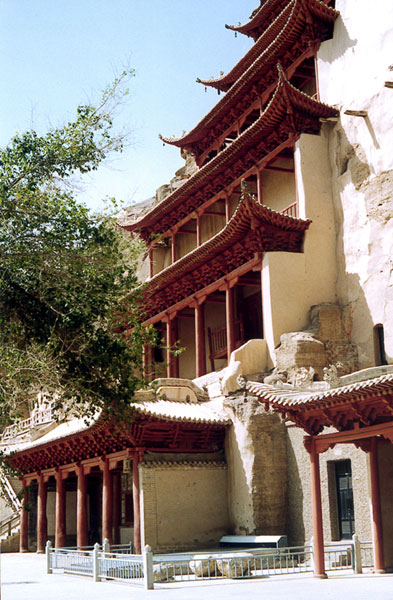

位于中间的佛楼

位于中间的佛楼

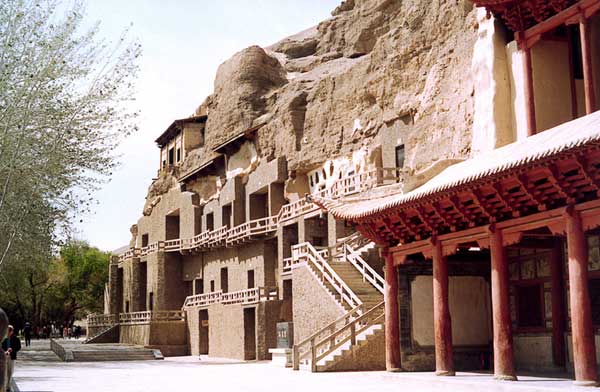

佛楼左边的洞窟,上面是破损的洞口,下面是修复好的洞口。

佛楼左边的洞窟,上面是破损的洞口,下面是修复好的洞口。

虽是修复,但仍是用当地的沙石成分来做的,没一点钢筋水泥的感觉,完美地再现了沙州洞窟的质感,这是佛楼右边的洞窟,是否很整齐美观呀

虽是修复,但仍是用当地的沙石成分来做的,没一点钢筋水泥的感觉,完美地再现了沙州洞窟的质感,这是佛楼右边的洞窟,是否很整齐美观呀

佛楼为莫高窟最高的建筑物

佛楼为莫高窟最高的建筑物

洞窟内已画满了壁画,就在外墙上画,因为直接照射阳光,色彩都变得很淡了

洞窟内已画满了壁画,就在外墙上画,因为直接照射阳光,色彩都变得很淡了

莫高窟第249窟,空白位是被盗粘走的壁画

莫高窟第249窟,空白位是被盗粘走的壁画

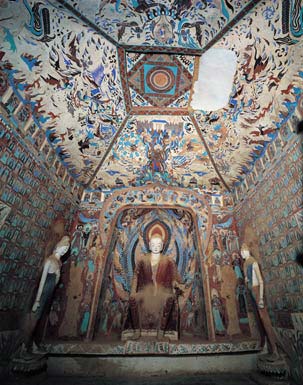

莫高窟第285窟,就连地上的土砖,也是刻有莲花图案

莫高窟第285窟,就连地上的土砖,也是刻有莲花图案

第392窟盛唐时期莲花飞天藻井

第392窟盛唐时期莲花飞天藻井

另一幅能与之媲美的就是第407窟的隋三兔飞天藻井图案

另一幅能与之媲美的就是第407窟的隋三兔飞天藻井图案

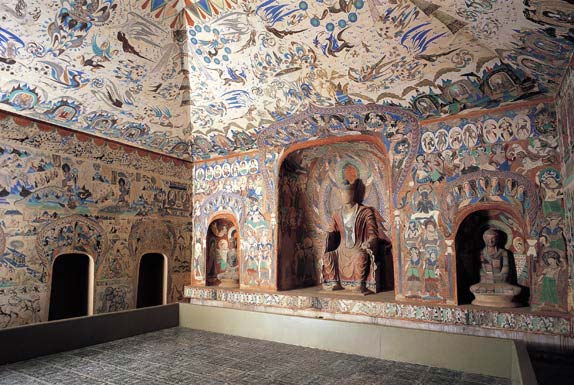

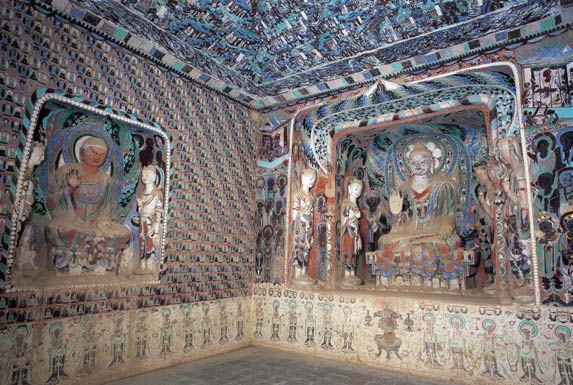

莫高窟第420窟

莫高窟第420窟

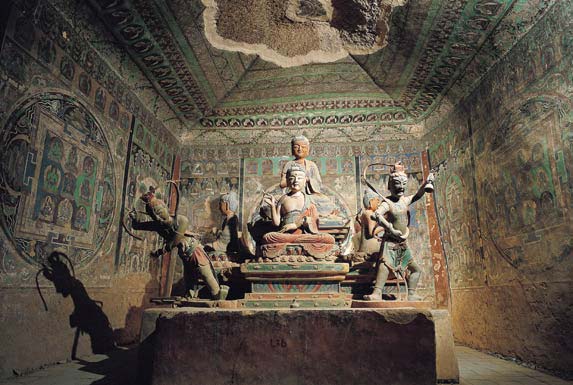

莫高窟第332窟

莫高窟第332窟

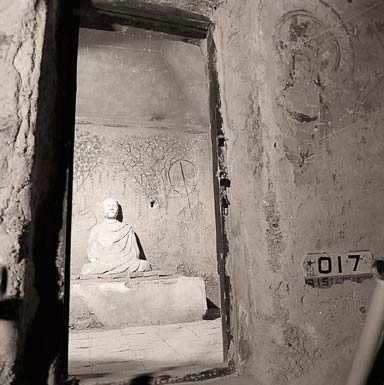

敦煌藏经洞

敦煌藏经洞

榆林窟第4窟

榆林窟第4窟

榆林窟第25窟

榆林窟第25窟

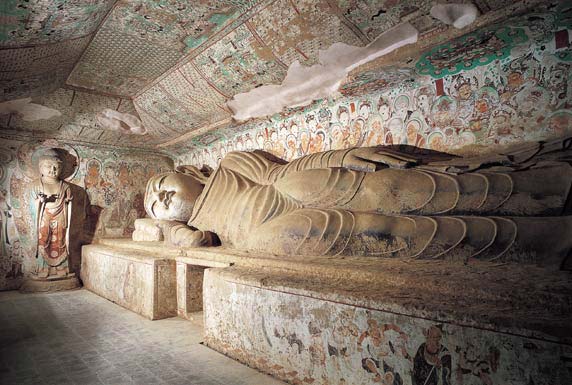

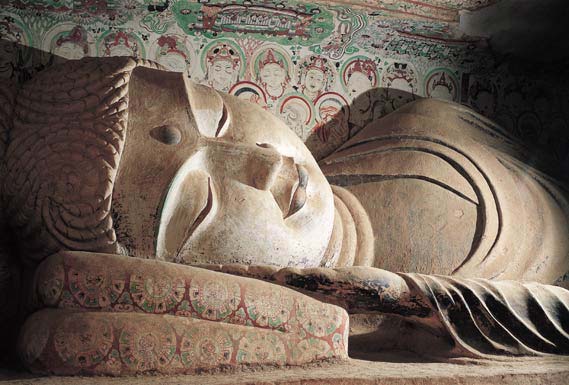

莫高窟第158窟

莫高窟第158窟

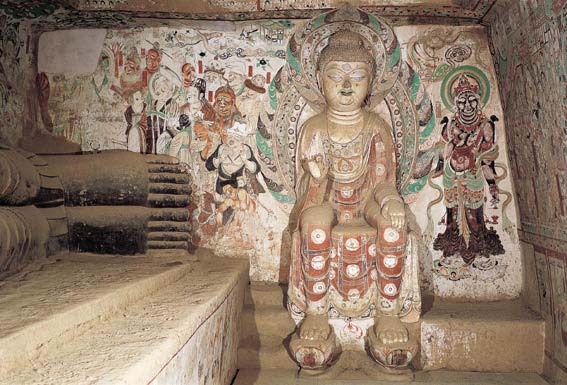

弥勒佛像

弥勒佛像

涅槃像

涅槃像

[此贴子已经被作者于2005-5-26 12:30:05编辑过]

|